나는 가끔 세기말에 오픈베타중이던 라그나로크를 생각하곤 한다. 사실 게임으로의 매력은 느껴보지 못했기에 큰 추억은 없다. 게임이란 모름지기 가난과 헤딩속에서 자수성가를 해야 재미가 있는 법이다. 함께 머드를 하던 친구가 ‘사라서버로 오면 1만 제니를 줄게’라고 했던 것이 애초에 잘못 끼워진 단추였다. 디아블로를 시작하자마자 카우방을 돌면서 순식간에 20레벨이 됐다고해서 꿀잼이라고 말하는 사람이 한 명도 없는 것과 같다. 만렙 컨텐츠에 뉴비가 접근 하는 순간 노잼이 되어버린다.

캐릭터 생성을 하자마자 츠루기를 사고, 파티장인 친구가 앞마당의 잡몹들을 잡는 것을 구경하며 자동으로 레벨업을 했다. 1차 전직까지가 순식간에 끝났다. 친구는 1만 제니를 주고 홀연히 사냥터로 사라졌다. 할일도, 금전 개념이 없던 뉴비는 1만 제니의 거액을 가지고 페이욘 곳곳의 상인 플레이어 가게들을 쇼핑하고 다녔다. 도대체 무엇인지 알 수 없는 아이템들을 바가지에 가까운 돈을 지불하며 사들였다. 게임은 노잼이었어도, 쇼핑은 그럭저럭 할만했다. 친구가 주급으로 주는 거액으로 여러 아이템들을 많이 사고 싶었다.

노비스는 많은 무게의 짐을 들 수가 없다. 게임마다 캐릭터의 인벤토리를 제한하는 방식은 다양하지만, 당시의 라그나로크는 무게개념으로 인벤토리를 제한하는 게임이었다. 내게는 무게개념의 인벤토리가 생전 처음이었다. 캐릭터가 레벨업을 해야만 많은 아이템을 들 수 있었기 때문에 쇼핑을 하기 위해서라도 레벨업은 필요했다. 친구는 가끔 레벨업 명목으로 던전을 데려가곤했는데, 파티를 맺고 가만히 있다가 드롭아이템을 줍는 정도가 내 할 일의 전부였다. 음…. 다시 생각해봐도 노잼이다…. 나는 마치 포링처럼 드롭되는 아이템을 전부 주웠다. 친구가 한 마디 했다.

“젤로피는 버려.”

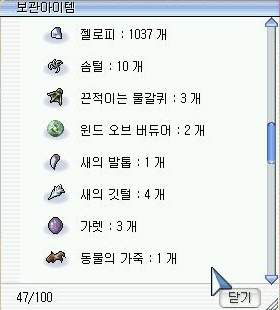

나는 그 말을 이해할 수가 없었다. 이것 역시 다른 아이템과 마찬가지로 클릭 1번으로 얻은 소중한 아이템이다. 그런데 왜 버리라는 것일까? 팔아봐야 얼마하지도 않고 무게만 차지해. 라고 친구가 건조하게 말했다. 그 날은 던전을 마치기 위해 젤로피를 모두 버렸지만, 이후에도 나는 무게가 꽉차서 꼼짝을 할 수 없을 때까지 온갖 잡템을 주웠다. 한 발자국도 움직일 수 없게 되자 무리하게 파리 날개(해당 맵 내의 무작위 위치로 순간이동할 수 있는 아이템)를 써가며 카프라 상인(아이템 보관NPC)을 찾아다녔다. 어쩌면 젤로피를 팔고 얻을 돈보다 파리날개 비용을 더 썼을지 모른다.

회색템이 나쁜 것은 단순히 그 자체로써의 가치가 작아서가 아니다. 마구잡이로 줍다보면 귀중한 인벤토리를 회색템이 차지하게 되고, 그 칸 만큼 에픽템을 주울 자리를 잃게 되는 기회비용 탓이다. 금전 개념이 없는 어린 아이들이 천원, 오천원, 만원, 오만원권의 차이를 알 수 없어서 그저 마음에 드는 것을 하나를 고르는 것과 다르지 않다.

뜻하지 않게 하찮은 일에 너무 많은 시간과 에너지를 쓰고 나면, 캐릭터를 꼼짝할 수 없게 만들던 수 천개의 젤로피가 떠오르곤 한다. 팔아봐야 푼돈인데, 몇 천개의 숫자에 압도되어 가치에 대한 감각을 상실하게 했던 그 젤로피 말이다.

삶에서도 젤로피를 제거 해야한다. 진짜로 하찮은건 이제 좀 버려야 할 때. 그것이 감정이든, 기억이든, 무엇이든간에 말이다.

– 끝.

답글 남기기